Second Sommet des trois bassins: intégrer les communautés reste énigmatique- Brazzaville

Par Houmi Ahamed-Mikidache

12 ans après le premier sommet des trois bassins forestiers regroupant l’Amazonie, le Congo, Bormeo-Mekong, Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a organisé pendant trois jours son second sommet. Plusieurs acteurs étatiques et non étatiques ont accepté l’invitation du président du Congo Denis Sassou Nguesso. Plusieurs personnalités politiques se sont déplacées notamment le président du Brésil, Lula Da Silva et le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Gutteres.

Quelles sont les revendications de la société civile?

La société civile civile africaine était aussi présente. Représenté par son président, le Réseau des Organisations de la société civile pour l’Economie Verte en Afrique Centrale ( ROSCEVAC), basé au Gabon, s’est exprimé pour la mise en place d’un plan d’action et d’un Comité de Suivi-Evaluation. Ses raisons sont multiples.

» L’humanité ne peut pas se priver d’une alliance entre les trois bassins forestiers: il y a de nombreux enjeux sur le plan diplomatique, scientifique, environnemental, financier, socio-économique et écologique pour les Générations actuelles et futures », a déclaré en amont du second sommet, Nicaise Mouloumbi, président du ROSCEVAC.

La forêt amazonienne, le bassin du Congo et la forêt de Bornéo et du Mékong réunies représentent les trois bassins forestiers tropicaux où se trouvent plusieurs écosystèmes terrestres et aquatiques. Ils sont considérés comme les trois poumons de la planète au regard de leur rôle dans la séquestration du carbone et donc dans la régulation du climat mondial, rappelle le ROSCEVAC, qui est aussi l’agence de résolution de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Central (CEEAC).

Quelle est la prochaine étape?

A l’issue des trois jours de conférence, les représentants des trois bassins ont signé une déclaration reconnaissant l’importance d’une coopération renforcée , d’une gestion souveraine de la biodiversité des forêts, le développement de solutions adaptées aux défis spécifiques de chaque Etat et chaque bassin. Ils se sont aussi engagés à mutualiser et capitaliser les connaissances et expériences tout en utilisant les ressources et les acquis existants dans chacun des bassins. Les représentants des trois bassins se sont prononcés également pour associer l’ensemble des acteurs dans une logique inclusive. Il s’agit d’inclure les peuples autochtones, les jeunes, les femmes et les organisations non gouvernementales, les milieux universitaires et de recherche, les collectivités locales et le secteur privé. Ils se sont aussi positionnés pour encourager la mobilisation financière et le développement de mécanismes de financement traditionnels et innovants et demande l’instauration d’un système de rémunération pérenne des services écosystémiques rendus par les trois bassins.

Mais comment y arriver? Lors de ce sommet, les représentants des trois bassins ont discuté de la mise en oeuvre de la première coalition mondiale visant à restaurer 350 millions d’hectares d’écosystèmes terrestres et aquatiques, dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le Bassin du Congo abrite plus de 10 000 espèces de plantes et plus de 400 espèces de mammifères. C’est l’une des plus vastes étendues forestières au monde. La République du Congo a décidé d’intégrer la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), créée en 1998 dans l’effort national de préservation de l’environnement. A travers le projet ECO Zamba, cette société prend en charge la gestion de 50 000 hectares de savane sur les Plateaux Batéké. 40 000 hectares d’arbres seront plantés pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, avec un reboisement régulier sur une période de 10 ans.

Pour Marien Nzikou Massala, journaliste spécialiste des communauté rurales basé dans la République du Congo, la question de l’intégration des revendications des communautés rurales reste énigmatique. La réaffectation des terres selon le journaliste est vue comme une injustice pour les communautés rurales. Ces dernières ne sont pas consultées. » Les communautés perdent leurs terres et s’appauvrissent », explique le journaliste. Pour lui, la solution viendrait plutôt d’un meilleur fonctionnement entre le chef traditionnel et les autorités administratives. Mais la corruption frêne le développement de relations saines précise-t-il.

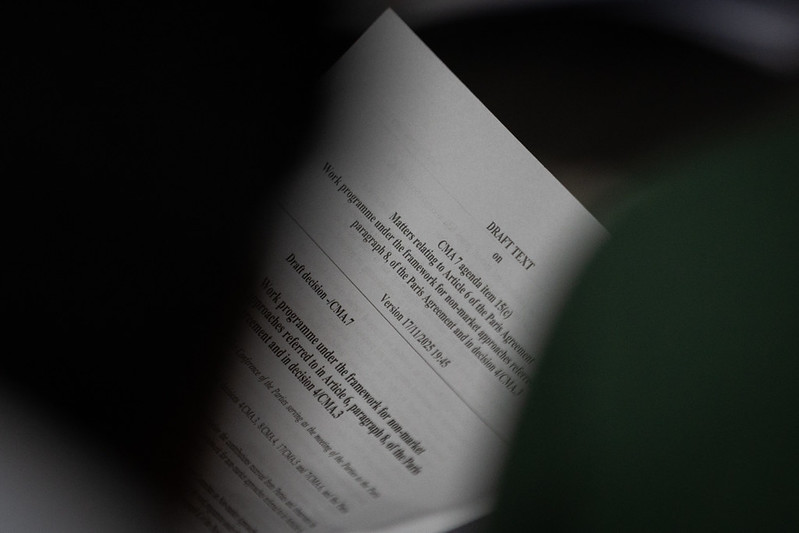

La question du financement international reste tout aussi problématique pour ces trois bassins. Comment les populations autochtones pourraient-elles être aidées? Les revendications sur le financement climat lors des différentes conférences des Nations Unies, mais aussi à Paris lors du Nouveau Pacte financier Mondial n’ont pas abouti à une réponse claire sur l’attribution du financement climat dans les pays du sud. Fin juin, le conseil d’administration des Fonds d’investissement pour le climat, dirigée à l’époque par Mafalda Duarte ( aujourd’hui directrice du fonds vert pour le climat), a approuvé un plan visant à allouer 40 millions de dollars en subventions pour permettre aux communautés autochtones et locales de plusieurs pays dont le Brésil de faire avancer l’action climatique. Mais pour la société civile et les pays du sud global ce financement n’est pas suffisant. Annoncés à la COP 21, les 100 milliards par an à partir de 2020 n’ont jamais été versés au pays du sud. La COP 28 permettra-t-elle d’avancer sur la question?

Share this content: